ある日の昼下がりのこと…

「IoT基板欲しいな~」そう思って、回路設計技術者の方に見積もりを出しました。

そして、見積書をみるとウン十万💸することが判明しました。

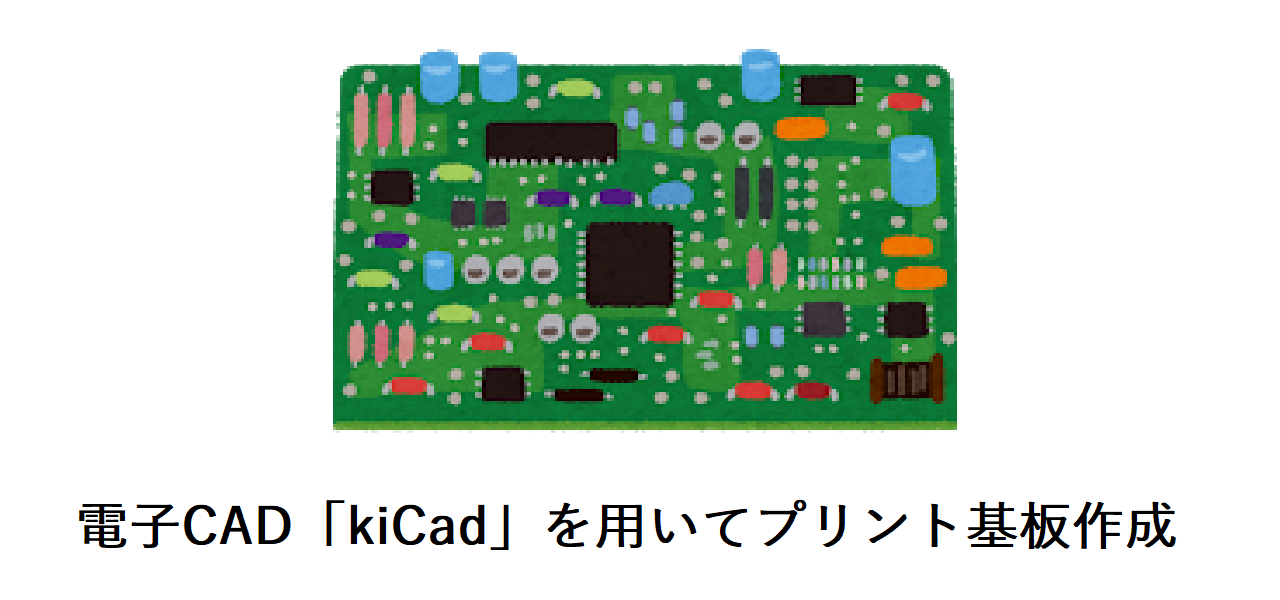

「ひえー😱めっちゃ費用かかりますやん。金銭的に厳しいねん。それなら自分で作りますわ~(エセ大阪弁風」と心で強く思い、自分で回路設計するに至りました。そんな流れで、今回はKiCadを使って、実際に「IoT基板」を作ってみる記事です。

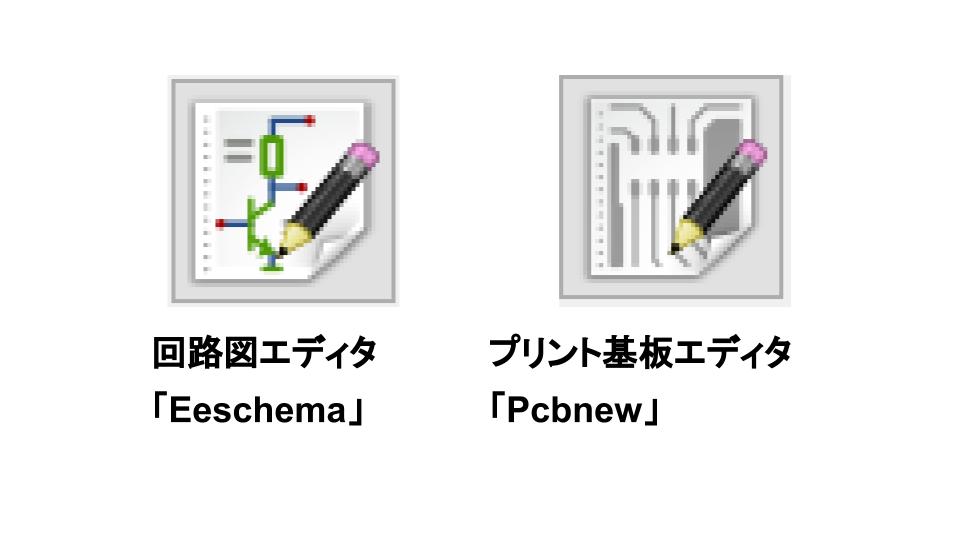

基本、回路図エディタとプリント基板エディタのみ使います。

それでは、実際の回路設計へレッツラゴー!

回路図エディタ「Eeschema」を用いて回路図作成

- コンポーネント(部品)を配置する。

- 配線する。※電源回りは電源フラグを忘れずに!

- 未接続ピンは空き端子フラグを配置する。

- 見やすいように部品名などにラベルを適宜つける。

- アノテーションの実行

- ERCで基板のミスを確認

- 部品(コンポーネント)とフットプリントを対応づける。

- ネットリストを生成する。

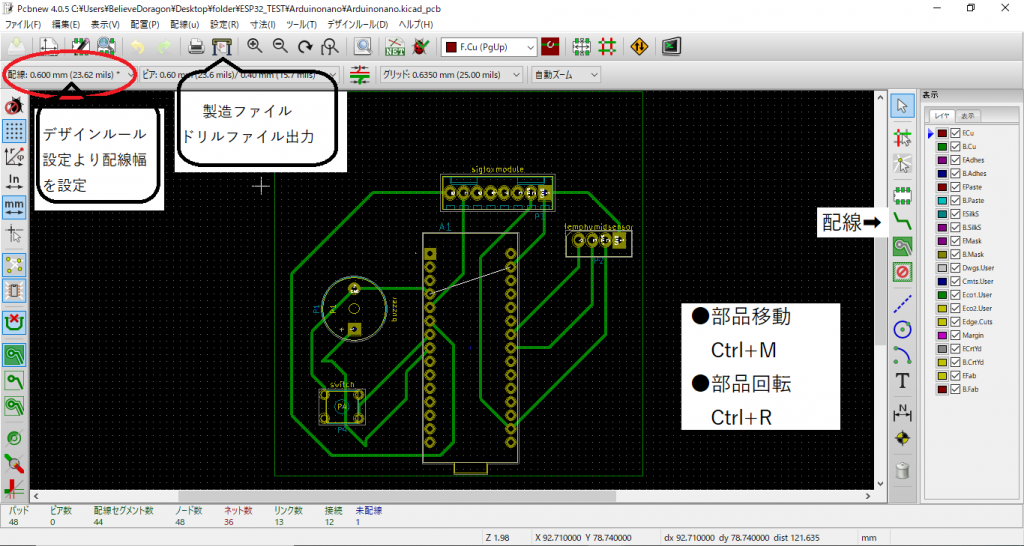

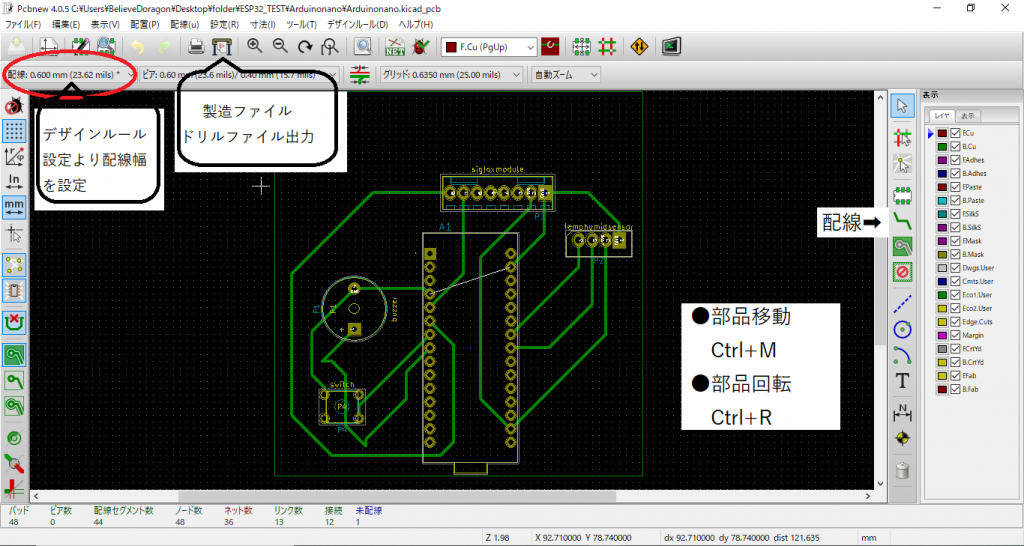

プリント基板エディタ「Pcbnew」を用いて基板レイアウト

- ネットリストを読み込む

- 部品がバラバラに配置された状態で表示されるので、部品移動や部品回転させ基板の部品配置レイアウト設計を行う。

- 配線幅をデザインルール設定より環境に合わせて設定する。

- ピン同士を配線する。

- 基板外形も描画する。

- 設計が終わったら製造ファイル・ドリルファイル出力ボタンを選択して、ガーバーデータを出力する。

最後に

いかがだったでしょうか?この記事では、実際にIoT基板をKiCadを使って設計していきました。

自分は、最初、苦手意識を持っていましたが、わからない点を調べたり、友人に聞くことで

理解が深まりました。最後に、ガーバーファイルとして出力したときは、達成感を感じました(やったね😊

今回設計を通して思ったのですが、やはり自分の手を動かしながら実際にCAD操作して

いくことが大事だと思いました。また、回路設計が自分でできちゃうと外注する必要がなかったり、

基板を作りたいときに作れるのでいいですよ👍